在当今社会,经济与地理之间的联系日益紧密。为了更好地培养具备综合素质的人才,生活中的经济学课堂上,任课教师程荣荣老师邀请地理学研究方向的段永健老师加入课堂,开展了一场双师授课。课程以胡焕庸线为切入点,带领全班来自不同学科背景的同学们,开展一场跨学科的讨论学习。

课程伊始,程老师强调了经济学是研究人的行为的科学,而人的行为受环境的影响。本次课程中将围绕胡焕庸线(及400毫米等降水量线)来探讨自然环境下人口的分布与区域发展差异。同时,邀请同学们在中国地图上点亮自己的足迹,师生共同分享了自己在不同城市感受到的经济、文化、交通、产业等方面的差异。带着“区域间为什么会出现差异?”、“这些差异能否在共同富裕进程中逐渐消失?”这些问题,进行分析。

首先,段永健老师从地理学角度,围绕地形、降水量、生态环境、能源消耗、公路网密度、夜间灯光亮度、人口分布等方面,介绍了我国东西部地区存客观上存在差异的原因;并解释了胡焕庸线的产生与影响。程荣荣老师就东西部在经济水平上存在的具体差异进行对比和案例讲解;介绍了十九大以来以共同富裕为目标,我国采取的“东数西算”、“一带一路”“公益火车”等卓有成效的经济政策在缩小东西差距方面所发挥的作用。

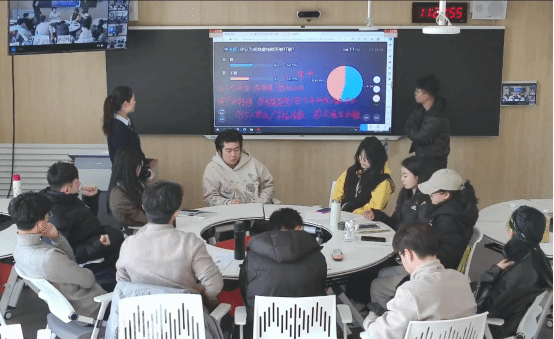

接着,围绕“胡焕庸线能否被打破?”这一话题,两位老师组织同学们进行头脑风暴,在学习通上进行投票表态,并在此基础上阐述自己的观点。同学们根据老师前面的讲解分析,纷纷从不同角度衍生出自己的答案。有些同学认为“胡线”能被打破,有从气候变暖导致西部地区降水增多,环境改善说起;有结合“西部计划”“人才引进”等自己的所见所闻谈起,阐述自己对国家对西部地区政策倾向的分析;还有同学从东部经济增长边际收益递减西部递增进行分析等等,对未来打破胡焕庸线坚信不疑。有些同学提出反对意见,认为“胡线”不可能被打破,理由同样充分:有同学认为目前西部地区交通不便气候恶劣的环境下,人才西进政策效果有限;有同学认为教育、医疗等社会福利的不平衡导致东西部人口和经济的差距并不会缩小;有同学认为既然“胡线”是自然环境引起,而短期内自然环境并不会发生巨变,该条线也必然继续存在等等。还有同学给出了更加新颖的答案和见解:这条线会发生移动。同学们众说纷纭,有理有据。

最后,程老师和段老师对同学们的分析给予总结和点评,并分别从长期和短期的视角分享了他们的观点:就我国“共同富裕”目标下近年来在科技、经济政策等方面为缩小区域发展不平衡所做的贡献进行解读,就未来自然环境的变化与人口的变迁作出了总结,分析了经济全球化和未来产业变迁对“胡线”的影响。并引导同学们去探索:在别的国家或地区,是否也存在这样的一条“胡线”?

通过本次跨学科双师授课,不仅帮助学生深入理解经济与地理之间的相互影响和作用,更让同学们感受到跨学科学习和思考的乐趣,提升了同学们跨学科学习的意识和能力。