人究竟是一种什么样的存在?我们又是如何依凭此本性进行人类生活的种种选择与行动?为提升同学们批判性思维和分析能力,发挥跨学科综合育人功能,10月20日,在生活中的经济学课堂上,程荣荣老师邀请讲授哲学课程的昝玲老师开展双师授课,与同学们共同从现象到本质、从个别到整体分析保证我们当今经济活动稳定有序的内在基础和逻辑前提。

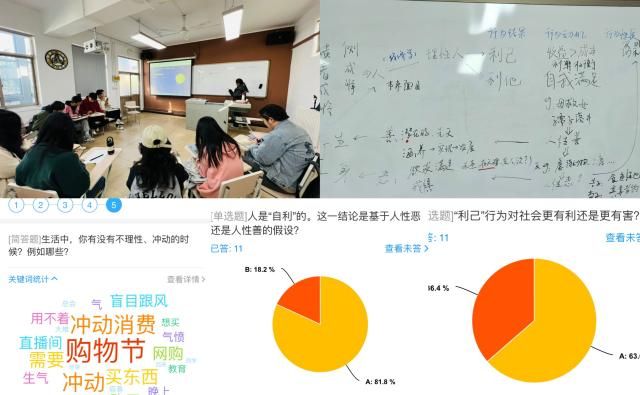

课前,程荣荣老师通过学习通平台,布置预习任务、发放调查问卷,帮助学生熟悉知识背景,同时了解学生对于“人性”的观点和态度。

课初,程荣荣老师详细解析了“殖民地国家农民的选择”、“阎锡山农业新政的推进”、“分田地游戏”等案例,向学生形象具体地展示出在我们生活中那些“日用而不知”的决策思路和行动原则,这些思路与原则共同揭示出人类活动的主要原则,即“收益与成本分析”,当收益大于成本时,我们才会行动,趋利避害是我们的本性,人类的本质是理性的存在,正如亚当·斯密所言,我们都是“理性人”。从经济学的视角出发,我们作为“理性人”,通过分析收益和成本,以利己为根本目的,展开一系列人类活动。

然而,在日常生活中,我们发现人类还会做出种种利他行为,比如“让座行为”、“慈善活动”等,这又是怎么一回事呢?程荣荣老师进一步发问?

人类既然是一种完全利己的存在,那为什么会出现这样的“反常”呢?我们该如何理解人这样一种特别的存在?人类生活与行动的根本依据究竟是什么呢?昝玲老师同样向同学们提出问题。

“在帮助他人的过程中,我们能感受到快乐,助人为乐吗?”

“慈善活动,一方面可以实际地帮助他人,一方面也有利于企业扩大知名度。”

同学们你一言,我一语地讨论起来。

这些行为最终还是指向利己,所谓利他依旧是我们经过利弊权衡之后的功利选择。昝玲老师进一步分析,同时举“母救子”、“孺子落井”等案例,向同学们展示完全纯粹的利他行为也时常出现在我们的生活中,这些案例又说明了什么呢?

“人之初,性本善”。同学们不要忘记自己作为人的根本规定是仁心,且此心人人有之,发现此心、涵养此心、扩充此心,是我们作为人的基本任务和生命旨趣。昝玲老师给出了讨论的最终答案。

从经济学视角来看,我们都是“理性人”,但是以哲学的眼光来看待这一问题时,我们发现自己内在超越的一面,人不完全是一种功利性质的存在。

人呐,真是横看成岭侧成峰!

线上线下同互动

双师教学

通过本次经济学与哲学的跨学科双师授课,在过程中助力学生拓展视野、培养学生辩证思维,为同学们带来了一个全新的学习体验,让大家真切感受到跨学科对话的精彩魅力。