近日,我院省级一流课程《幸福课》主讲教师杨晓玲精心筹备的系列跨学科多师授课课堂终于亮相啦。本次多师授课课堂,将开启一段充满思维碰撞的旅程,学生们将感受到知识的魅力,体验到学习的乐趣,并发现幸福的真谛。

初心

《幸福课》跨学科多师授课联合课堂,围绕课程教学内容,着眼于时代发展和学生身心发展需要设计系列话题,展开探讨。每一期课堂都邀请来自不同专业背景老师进行深入浅出的专业解读, 在多元知识的碰撞中,力求实现“源于心理学,但不止心理学”的视野拓展。从课堂内容出发,引申到学术前沿,让学生学有所感、学有所思、学有所悟。作为课程教学内容的延伸,主讲授课教师以专题访谈的形式把跨学科知识串联起来,引导学生在关心、关注和关怀中,体会“大时代里的小人物”如何提升自己的幸福力和性格优势,正确处理自我与他人、社会之间的关系,在学生心里泛起探求以及与外界建立连接的渴望。

杨老师向同学们介绍活动之初心

初创

本次“创始期”主题为“人性、人格与社会善治”,课程主讲教师0638太阳集团官网杨晓玲副教授,邀请了思想政治理论教学研究部高培月副教授、淬炼商学院吴丽芳副教授、通识教学部宿佳佳副教授及0638太阳集团官网教师程荣荣,汇聚了马克思主义发展史、管理学、法学、经济学和心理学等专业的合力。

初探

《幸福课》以积极心理学为理论渊源,积极心理学主张研究三个领域,分别是积极的人格特质、积极的主观体验和积极的环境(组织)。人际关系恰恰属于“积极的环境”部分,讲到人际关系中的“社会促进与社会影响”时,人格、人性是其中重要的影响因素,着眼于社会发展,又充分体现在社会善治中,这也是本期主题的选题缘由。

首先,积极心理学的研究内容与人性密切相关。积极心理学强调研究人性中的积极面,包括爱、自尊、感激、同情等,这些特质是人们普遍具有的,而且对于人的生活和发展具有重要意义。通过研究这些积极特质,积极心理学可以帮助人们更好地了解自己和他人,并促进个人和社会的繁荣发展。其次,积极心理学对人格的研究也具有重要意义。人格是个人在认知、情感、行为等方面表现出的稳定而独特的特征,它与人的积极特质和消极特质都有关系。积极心理学通过研究积极的人格特质,如爱、勇气、创新、理想等,可以帮助人们更好地认识自己的人格特点,并促进个人和社会的积极发展。最后,积极心理学与社会善治也有密切的关系。社会善治需要建立在人与人之间的信任、尊重和理解的基础之上,而积极心理学的研究内容正是与此相关的。通过研究如何建立和谐的人际关系、如何提高人们的幸福感、如何促进社会的积极发展等方面,积极心理学可以为社会善治提供重要的理论和实践支持。可见,积极心理学在人性、人格和社会善治方面都具有重要的意义,它可以帮助人们更好地了解自己和他人,促进个人的积极发展和社会的和谐与进步。

初谈

首先,杨老师以新闻及社会热点事件为例,指出解释人性的两大还原思路分别是“生理——遗传——进化”和“社会——历史——文化”。而今天的《幸福课》课堂以后者作为分析的主线,从多学科角度探讨在人类追求幸福的过程中,社会、历史、文化等因素如何影响个体成长、群体发展与社会治理,如何作用于社会属性的个体及其人性、人格的发展及群体层面的社会善治,而这个分析与探讨过程需要建立在回顾与反思的基础之上。因此杨老师抛出一个问题,如何理解“世纪三问”?

接着,高老师从近现代历史、文化、政治、军事、地理等角度向同学们概括阐释了“世纪三问”的始末。她解释道这三问分别是梁启超之问“为什么郑和之后再无郑和?”,这是反思明清的海禁和闭关锁国政策;李约瑟之问“为什么近代科技与工业文明没有诞生在古代科技和文化繁荣的中国?”,这是反思中国与西方的近代化或现代化的不同历史走向”;黄炎培之问“中国为什么不能走出‘其兴也勃焉,其亡也忽焉’的历史周期率?”,这是反思中国历史的治乱循环“宿命”,而毛泽东明确回答此问题已经有了解决的答案,那就是民主。

高老师阐释“世纪三问”和同学们认真聆听

杨老师接着总结道“世纪三问”指向经济、文化、政治的不同维度,都有一个共同的内涵:在传统与现代、民族与世界的冲突与对撞、融合与再造中,中国人如何重建自己的精神世界?与此相似的是“梁漱溟之问” ,1918年11月7日,梁漱溟的父亲梁济先生准备出门,遇到梁漱溟,二人谈起关于欧战的新闻。父亲最后问儿子:“世界会好吗?”梁漱溟回答说:“我相信世界会一天一天往好里去的”。父亲叹息道:“能好就好啊!”三天之后,父亲梁济投湖自尽。晚年梁漱溟先生以《这个世界会好吗》作为自己口述自传的书名。那么,“世界会变好吗?”

为了回答上述两个问题,程老师、吴老师和宿老师分别从经济学中有限理性决策理论、自我实现的人性观和社会善治的法理学等角度与同学们进行了充分的交流与探讨。

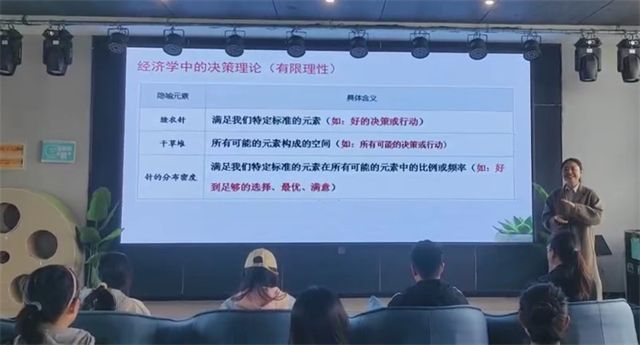

程老师以“在干草堆中找缝衣针”的互动提问方式,引导同学们思考个体在决策过程中的影响因素。她指出在干草堆中搜索一根缝衣针所需要的时间取决于针的分布密度,而与草堆有多大无关。这个分布情况受到我们对“缝衣针”这个概念的理解、我们的搜索目标,以及我们自身的认知程度和所处的具体情境条件等因素的影响,比如我们日常生活中最熟悉的时间成本等。这些因素的交错融合最终决定了我们搜索缝衣针的时间长短,而与草堆的大小无关。这里的关键点是,我们做决策时,并不需要考虑所有可能的选择,而只需要找到那些“好到足够”的选择,即最优化与满意型决策风格。而这些恰恰是在社会经济生活中,人们在人性维度所表现出的有限理性决策模式。

程老师与同学们互动并阐述经济学中有限理性决策理论

与此同时,人是有自我实现需要的,吴老师从同学们日常生活中的实例出发,结合管理学中经典的霍桑实验等阐述了经济人、社会人、自我实现人、复杂人的人性假设理论。经济人假设的基本观点:人的一切行为都是为了最大限度的满足自己的私利;社会人的假设的基本观点:人们在工作中得到的物质利益,对于调动人们的生产积极性只有次要意义,人们最重视在工作中与周围的人友好相处;自我实现人假设的基本观点:自我实现指的是人都需要发挥自己的潜力,表现自己的才能,只有人的潜力充分发挥出来,人的才能才充分表现出来,人才会感到最大的满意。在对比了四种人性假设之后,她重点解释了“自我实现人的人性假设”,她还激励同学们要向马斯洛所提出的“自我实现人”特征不断进取,那就是全面和准确地知觉现实;接纳自然、自己与他人;对人自发、坦率和真实;以问题为中心,而不是以自我为中心;具有自主性,在环境和文化中能保持相对的独立性;具有永不衰退的欣赏力;对人充满爱心;具有深厚的友情等。

吴老师分析管理学中自我实现的人性理论

个体有自我实现的需要,作为一名社会或群体成员,在社会发展与治理的过程中,自我实现没有任何限制吗?宿老师分析认为,社会治理是国家治理的重要方面,善治作为国家治理现代化的理想状态和最高境界,是社会治理体系和治理能力现代化所要遵循的价值基准和所要追求的终极目标。她以经典名著《西游记》中“三打白骨精”的故事情节为例,生动形象地从法学角度出发,向同学们深入浅出的讨论了社会善治蕴含的理念、方式、价值,分别是以人为本、依法治理和公平正义。社会善治将人作为理论的逻辑起点;在实现方式上,社会善治以法治为基本依托和制度保障;在价值涵养上,社会善治以公平正义作为自身的价值追求。她还借此鼓励同学们从自己做起,将自己的个人成长与时代发展和社会进步紧密结合在一起,做一个真善美的人,在健全自己人格的同时,向周围的人释放善意,既成为社会善治的受益者,又成为社会善治的践行者。

宿老师阐释社会善治的法理学蕴意

杨老师接着谈道,在价值多样化、生存压力大、生活节奏快的经济全球化时代,世界各地群体事件和信任危机频发、社会矛盾加剧的今天,社会的和谐、人的和谐,归根结底都是人性根源。那么,我们该何去何从呢?那就是不断提高心理韧性,健全人格。正如心理学家弗洛姆的观点“人生除了生物学机能的实现以外,不外乎两件事,爱与工作。爱,包括爱他人、爱自己和爱这个世界,就是与他人、与世界,也与自己建立积极的关系。而工作就是去劳动,去生产物质的或精神的产品。所以爱和工作都是出自人本性的活动。”她鼓励同学们遵循世界人文传统的共同精神:Vision,Passion, Mission,Action,也就是心理学中所说的知、情、意、行。为此,她送给同学们三句话。分别是历史学家钱穆先生“认识你的时代,带领你的时代”;北宋理学家张载“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;前燕京大学校训“ Freedom through truth for service.”这些既是对同学们的期望,同时也是同学们肩负的历史时代使命,这也作为人性中的真善美深深印刻在同学们血液中的文化基因,“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”

守望

(撰稿人:杨晓玲)